|

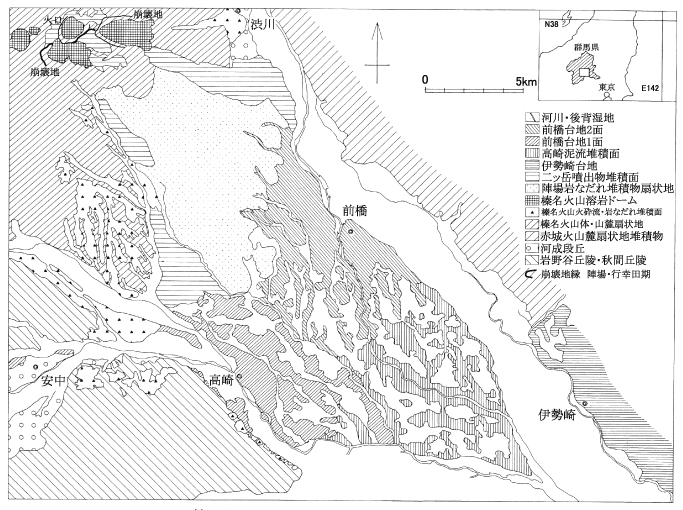

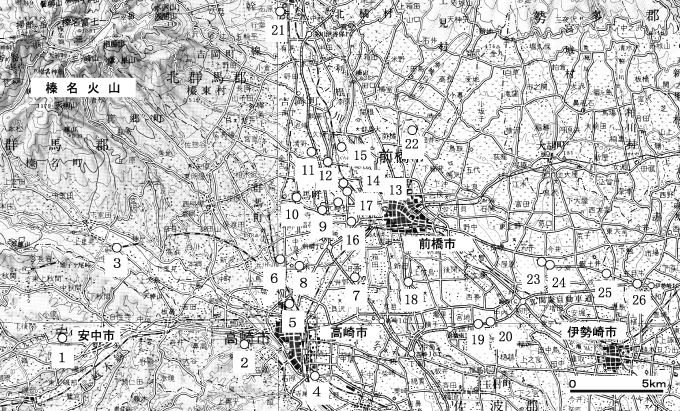

安中市の古屋遺跡群(安中市教育委員会2004)は、九十九川の谷底平野に位置する。遺跡には古屋第1泥流堆積物がみられ、その層位は堆積物に浅間板鼻黄色テフラが含まれることから、これより上位でかつ浅間総社テフラに対比される可能性が高いテフラの下位である。安中市教育委員会所蔵の露頭写真を観察する機会を得たが、この堆積物は高崎泥流堆積物である。

新井ほか(1993)は、古屋遺跡群が見られる谷底低地よりも高い九十九川右岸の段丘上にも高崎泥流堆積物の分布を認めている。このことは高崎泥流堆積物が高崎台地周辺で観察される台地と井野川低地に堆積面の頂面高度を異にして分布する地形的な特徴と同一である。

また、古屋第1泥流堆積物の上位には高橋テフラ(古環境研究所2004)と仮称された浅間Eテフラに対比される可能性が高いテフラを含む黒色土を挟んで古屋第2泥流堆積物がみられる。この堆積物も浅間火山起源のテフラを多く含んだ下位の古屋第1泥流堆積物と層相が似た堆積物であり、その層位は総社砂層の元総社ラハール堆積物に相当する可能性が高い。

なお、古屋遺跡群の隣接地でも高崎泥流堆積物が認められ(林・島津2005)、九十九川上流にみられる安中市の小日向遺跡群(安中市教育委員会2010)にも谷底平野には古屋遺跡群と同様に古屋第2泥流堆積物が分布しているらしい。小日向遺跡群では古屋第2泥流堆積物の上位にみられる最も古い遺物は、縄文時代中期の加曽利E式の土器が見られることから、古屋第2泥流堆積物の推定暦年代は5.5〜5.0千年前と考えたい。

高崎市中里見町の中里見遺跡群(事業団2000)は、榛名川右岸の沖積低地の氾濫原に位置している。下位泥流堆積物(古環境研究所2000)と呼ばれた堆積物は、早田(1990)の井野川泥流堆積物に対比される可能性が示されたが、その層位は浅間火山起源の鉱物組成を示し、上位に浅間総社テフラ見られることから高崎泥流堆積物に対比される。中里見中川遺跡4区で認められた下位泥流に含まれる木材は、12,060±230y.BPの放射性炭素年代を示す。中村(2003)は高崎泥流堆積物の分布を榛名川左岸の高崎市中室田町の中村天神に認めており、これらは一連の堆積物と考えられる。

中里見中川遺跡では、下位泥流堆積物の上位に浅間起源のテフラを共在する黒泥を挟んで上位泥流堆積物が見られる。テフラの下位からは9,180±180y.BPの年代が得られ、このテフラは浅間宮前テフラに対比される可能性が高い。上位泥流堆積物の被覆土からは縄文時代中期の遺物が出土しており、上位泥流堆積物の推定暦年代は、10.5〜5.0千年前と推定される。この泥流堆積物は早田(1990)の総社砂層に相当する堆積物であると思われる。

高崎市の上佐野樋越遺跡(事業団2002)は、烏川左岸の高崎台地に位置している。早田(2003)は遺跡の高崎泥流堆積物の直下の泥炭層から11,810±70y.BPの放射性炭素年代を得たとし、その年代から高崎泥流は、浅間総社テフラよりも下位にある浅間第2軽石流堆積物に関係した火山泥流堆積物である可能性を示唆した。

高崎市の大道東遺跡は高崎台地に位置し、早田(2003)は井野川泥流堆積物の上位に浅間総社テフラを認め、その上位に見られる青灰色粘土層の直下の泥炭層から8,970±70y.BP放射性炭素年代を得たとした。この堆積物の上位には浅間Eテフラと見られるテフラが見られることから、黒泥層に挟まれた粘土層の推定暦年代は、10.5〜6.0千年前と考えられる。早田(2003)はこのような堆積物を榛名山の大規模な山体崩壊に由来する可能性を示しながら温暖化に伴う降雨の増加によって土石流や洪水が発生するようになったことを述べた。

|

|